A. local tumor effect

1. malignant airway obstruction

. humidified oxygen

. heliox - 50:50 helium and oxygen mixture

. high flow nasal oxygen

. mechanical airway intervention 은 거의 필요로 하지 않다.

2. bone metastasis and pathologic fracture

. bone metastasis 때문에 생긴다.

3. spinal cord compression

. back pain 호소함

. dexamethasone 10mg iv -> 4mg PO or iv for every 6hr

. Radiation therapy, surgery,

4. pericardial tamponide

. 모든 종류의 암종에서 발생가능함

. 대부분 무증상

. volume 과 발생속도에 따라 증상여부 발생함

. 양이 엄청 많아도 천천히 발생하는 경우에는 무증상인 경우도 있다.

. 무증상이면 특별히 치료안함

. 증상 : circulatory shock : tachycardia, hypotension, narrow pulse pressure

. reduced voltage QRS, narrowed pulse pressure

. 증상있을시 pericardiocentesis

. tumor 가 치료되면서 양은 자연스럽게 줄어든다.

. malignant pericardial effusion 이 있으면 대부분 1년안에 죽더라..

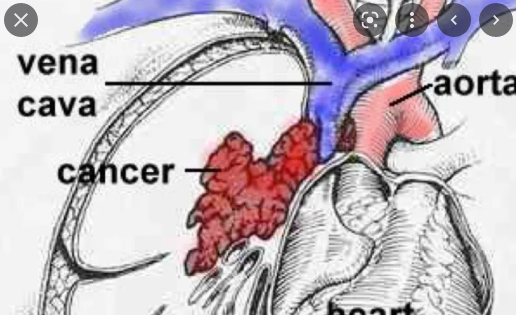

5. SVC syndrome, superior vena cava syndrome

. lung cancer 70%, lymphoma 20% 가 직접 누르는 것, benign condition 10%

. benign condition : c-line 이나 pacemaker 거치하면서 SVC 에 intravascular thrombosis 가 생기는것

. SVC 를 누름 -> venous return 이 안됨 -> CVP 상승20-30까지 상승함, 목정맥과 얼굴이 붓고 붉고 푸르스름해진다. -> facial swelling and dyspnea, cough, arm swelling,

. 덜 흔한 증상 : hoarseness, syncope, headache, dizziness

. 매우 드물지만 가능한 증상 : 뇌압상승에 의한 visual disturvance and seizure

. 치료 :

ⓐ head up, oxygen,

ⓑ corticosteroid 와 loop diuretics 는 흔히들 사용되나 의학적 이득은 검증되지 않았다.

ⓒ radiation therapy : effective

ⓓ intravascular stent

ⓔ chemotherapy 등과 같이 암치료를 하여 암 size 가 줄어들면 자연스럽게 회복된다.

ⓕ thrombosis 에 의한것이라면 catheter-directed fibrinolysis

B. emergencies related to biochemical derangement

1. hypercalcemia

. 진행된 암 5-30% 정도에서 발생

. brast cancer, lung cancer, multiple myeloma

. 원인 : PTH-rp 생산(m/c), bone destruction (osteoclast-activating factor), vitD analog 생산(lymphoma)

. 증상 : lethargy, confusion, anorexia, nausea, constipation(변비는 opioid therapy 에 의해서도 생김)

| 치료 a. 항상 치료를 필요로 하는건 아니다. 14mg/dL (3.5 mmol/L) 이상일때만 치료 b. normal saline . hypovolemic : 1-2L bolus over 1h . euvolemic : 250-500cc/h for 1L -> 100-150cc/h . 환자 cardiovascular 여건이 감당할수 있는 만큼 줘야한다. c. furosemide (lasix) 20-40mg iv . renal failure 나 heart fialure 처럼 volume 을 맘껏 줄 수 없는 상황일때만 사용 d. 기타치료 - 응급실 상황에서 쓰일일은 거의 없다. . bisphosphonate, calcitonin, glucocorticoid, denosumab, 투석 |

2. hypontremia d/t inappropriate ADH (SIADH syndrome of inappropirate secretion of ADH)

. ADH 가 많이 생성되는 질환

. ADH 생성 -> 소변 물 배출양 감소 -> 물저류 -> sodium 희석 -> hyponatremia

-> GFR 증가 -> 요 배출 증가 하기위해 Na 배출 증가 -> 희석 뿐 아니라 sodium 절대량도 감소

. 대부분 bronchogenic cancer와 연관

. chemotherapy,opioid, carbamazepine, SSRI 와도 연관

. cancer 환자가 normovolemic hyponatremia 가 있을대 의심 해야한다.

. sx : anorexia, nausea, malaise

. mental change, seizure, coma 는 진행속도와 관련되어 있다.

. 생명이 위험한 증상이 발생할때는 대부분 110 미만일때 발생한다.

| . 치료 . water restriction 하루 물 섭취량 500cc 미만 - euvolemic asymptomatic pt, (Na125mEq/L 일때) . 110-125 mEq/L 이거나 mild sx 있을 때, : furosemide 0.5-1mg/kg PO 주면서 iv normal saline 으로 euvolemia 유지해 준다. . severe hyponatremia : 110미만이거나 CNS 증상 있을때, 3%NaCl (510 mEq/L) 를 10-15분동안 100cc 로딩한다. 그래도 CNS 증상이 호전되지 않거나, 혹은 5mEq/L 이상 오르지 않을경우 한두번 더 로딩 할 수 있다. |

3. Adrenal insufficiency

. abrupt physiologic stress 에 의해 발생하거나, metastasis 에 의해 adrenal tissue 손상에 의해 발생함

. mild hypoglycemia, hypoNa, volume 이나 vasoconstrictor 에 반응 하지않는 저혈압

. 치료 : hydration, hydrocortisone 100mg iv, dexamethasone 4mg iv

4. tumor lysis syndrome

. massive cytolysis -> intrecellular contents가 systemic circulation 으로 나옴

. hematologic malignancy 에 호발함

. sudden electrolyte change and life-threatening complication

. clinical effect : AKI, seizure, cardiac arrhythmia

. lab : hyperuricemia, hyperkalemia, hyperphosphatemia -> hypocalcemia

. ARF 는 renal tubule 에 uric acid 가 침착하여 발생하며 tumor lysis synd 의 strongest morbidity predictor 이다.

. hypovolemia 가 clinical effect 를 악화시킨다.

. 예방 : allopurinol, good hydration

. hyperkalemia 치료 : 통상의 치료와 동일하나 calcium phosphate의 전이성 침전 유발 가능성 때문에 cardiovascular instability 가 존재하지 않는 한 calcium 은 왠만하면 쓰지 않도록 하자. 단 instability 있으면 할수없이 써야함

. 투석

'응급의학 > 혈액종양내과' 카테고리의 다른 글

| Anemia 빈혈 (0) | 2022.08.24 |

|---|---|

| coagulopathy : homeostasis 혈액응고 heparin warfarin thrombolytics (0) | 2022.08.15 |

| cancer 환자에서 Venous Thromboembolism (0) | 2022.06.02 |

| hyperviscosity syndrome (0) | 2022.06.02 |

| neutropenic fever (0) | 2022.05.28 |

댓글